スコットランドの経済学者アダム・スミスの10大功績

アダム・スミス(1723 – 1790)は、近代経済システムの基礎を築いたスコットランドの経済学者・哲学者であり、「近代経済学の父」と呼ばれています。 スミスの最初の著作『道徳感情論』は、いくつかの大きな哲学的ブレークスルーをもたらした。 第2作『国富論』は、何が国家の富を築くのかを世界で初めてまとめたもので、その後数世紀にわたって世界の商取引のあり方を形作ってきた。 さらに、この本は最も影響力のある本の1つであり、今日まで古典派経済学の基本的な著作として評価されている。 アダム・スミスの経済理論は、世界の経済学に革命を起こし、自由市場システムと資本主義への道を開いた。 彼は18世紀に最も影響を与えた人物の一人です。

#1 彼の経済理論は世界の経済に革命を起こした

スミスの時代、経済学は重商主義と呼ばれるシステムに支配されており、利益のある残高の蓄積によって富を生み出すことを広めていました。 スミスの時代の経済学は、重商主義と呼ばれるシステムが主流でした。 そのため、各国は輸入品への課税、輸出業者への補助金、国内産業の保護などを通じて、富の流出を最小限に抑えることに注力していました。 アダム・スミスの理論は、重商主義の欠点を明らかにし、自由市場経済への道を開くことで、経済学に革命をもたらした。 アダム・スミスはその著書の中で、国がすべての資源を独占するのではなく、貿易を促進することに重点を置くべきだと説いた。 これにより、国の豊かさとは、金庫の中の金や銀の量ではなく、商売や生産の総量であることが理解され、経済観念が大きく変化しました。

#2 『道徳感情論』は、いくつかの大きな哲学的ブレークスルーをもたらしました。

アダム・スミスの最初の主著。 スミスの最初の大作『道徳感情論』は1759年に出版されました。 その中でスミスは、慈善活動や人間の倫理に関する哲学的な大発見を紹介しています。 この論文では、人間のコミュニケーションが共感に依存していること、人間は利己的であっても他人を助けたいと思うのが自然であることなどが説明されている。 また、人間は利己的であっても、他人を助けることが好きであることを説明し、道徳的な原則には同情心が必要であるとしています。 The Theory of Moral Sentiments』では、共有道徳や正義感といった社会心理学の要素も追求している。 スミスは、正義が社会の維持・発展を促すものであるため、人間には正義に対する自然な親近感があると主張している。

#3 見えざる手という経済概念を導入した

アダム・スミスは、見えざる手という概念を初めて導入した人物です。 大まかには、各個人が自分の利己的な利益を追求する際に、あたかも見えない手のように、すべての人にとって最も有益な経済的結果を達成するように導かれるという概念です。 つまり、消費者には何を買うかを選ぶ自由が与えられ、生産者には何を売るか、どのように生産するかを選ぶ自由が与えられていれば、市場はコミュニティのすべてのメンバーにとって有益な製品の流通と価格に落ち着き、コミュニティ全体に利益をもたらすことになります。 特に、利益を最大化するために効率的な生産方法が採用されたり、市場シェアを拡大するために低価格が設定されたり、最も需要のある産業に投資されたりすることで、このような現象が起こります。 スミスの「見えざる手」の理論は、今日では最も重要な経済理論の一つであり、私人の間の取引に政府の介入がない自由放任主義の経済システムを正当化する中心的な理由となっています。

#4 アダム・スミスが『国富論』を執筆

1776年、アダム・スミスの大著『国富論』が出版されました。 1776年、アダム・スミスの大作『国富論』(An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations)が出版されました。 その中でスミスは、重商主義の誤りを指摘し、自由市場経済の利点を説いている。 買い手と売り手の両方が取引から利益を得ることができると説明している。 これは当時としては画期的なことで、輸入品も輸出品と同様に価値があることを示していた。 この『国富論』は、当時の政治家たちに大きな影響を与え、19世紀の世界的な自由貿易の基盤となる知的キャンバスとしての役割を果たした。 国富論』は、何が国家の富を築くのかを世界で初めてまとめた書物であり、その後何世紀にもわたって世界の商取引のあり方を変えていった。

#5 『国富論』は世界中の政策決定に影響を与えた

『国富論』は非常に人気があり、19世紀半ばには英国議会で議論を助けるために定期的に引用されていました。 その中には「トウモロコシ法」の議論も含まれています。 とうもろこし法」とは、輸入食品や穀物に対する関税などの貿易制限のことです。 トウモロコシ法の廃止は、イギリスにおける自由貿易への決定的な変化であった。 また、『国富論』は、ベンジャミン・フランクリン、ジョージ・ワシントン、トーマス・ペイン、トーマス・ジェファーソンなど、当時の有力な政治家にも読まれていました。 ジェファーソンは、1799年に「コース・オブ・リーディング」を編纂する際に、『国富論』を必須の書物の山に加えたことで有名である。 そのため、この本からの抜粋は、米国が形成されつつあった時代に、議論やブレーンストーミングの場ですぐに使われました。

#6 アダム・スミスは、古典的な自由市場経済理論の基礎を築いた

経済学では。 自由市場とは、財やサービスの価格が、開かれた市場と消費者によって決定されるシステムのことである。 自由市場とは、規制されていない経済交換のシステムであり、税金、品質管理、割り当て、関税など、政府による中央集権的な経済介入が存在しないか、最小限であることを意味します。 理想的な自由市場経済では、財やサービスの価格は需要と供給の力によって自由に設定され、政府の政策による介入なしに均衡点に達することが許される。 理想的な自由市場は世界に存在しないが、世界には自由市場システムに近づいた、あるいは近似した経済を持つ国が数多く存在する。

#7 自由に基づく社会秩序という考え方を導入した

アダム・スミスは、経済学だけでなく、人間の社会が実際にどのように機能するかについても過激な見解を持っていました。 スミスは、社会の調和は、人間が互いに協力して生活し、働く方法を見つけることによって自然に生まれるものだと提唱しました。 言い換えれば、スミスは、自由と利己主義は必ずしも混沌をもたらすものではなく、むしろ秩序と調和をもたらすものであると提唱したのである。 つまり、スミスは、自由と利己主義は必ずしも混沌としたものではなく、むしろ秩序や調和をもたらすものであると提唱したのである。 繁栄する社会秩序は、むしろ人間の本性の産物として有機的に成長する。

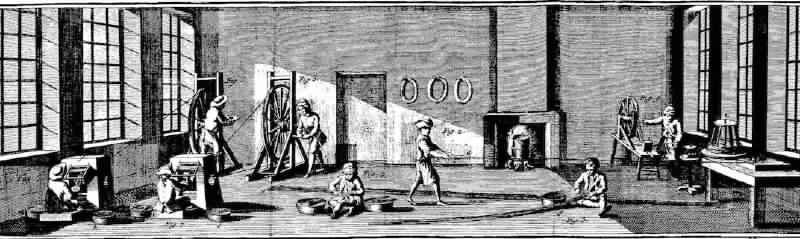

#8 現代の工業化の基礎となったスミスの概念

アダム・スミスが『国富論』の中で提唱したもう一つの大きな概念は、分業です。 スミスによれば、成長率の向上は分業に根ざしています。 スミスは、大きな仕事を小さな部品に分割することで、労働力の専門化を進めました。 各労働者が自分の労働分野に熟達することで、生産効率が向上する。 スミスの分業の概念は世界中で注目され、土地に根ざした富から組立式生産方法によって生み出される富への顕著な変化を示すのに役立った。 さらにスミスは、「商品やサービスの価格は、それを生産するのに必要な労働価値(賃金)の総額に等しい」という労働価値説(LVT)によって、専門化が繁栄をもたらすことを証明した。 これは、「財やサービスの価格は、それを生産するために必要な労働価値(賃金)の総量に等しい」という労働価値説(LVT)であり、分配理論とともに、現代の工業化の基盤となりました。

#9 アダム・スミス は「近代経済学の父」として知られる

アダム・スミスは「近代経済学の父」として広く知られており、世界を変えるアイデアを出した経済学者です。 新時代のマクロ経済学の概念を提唱し、古い経済学の考え方を捨て、世界中の政治家が貿易を促進し、国家の福祉に貢献する前例のない国家政策を構築する道を開いたのです。 スミスの理論が登場した後、世界がグローバル経済をどのように認識したかという視点は、その後の主要な経済理論がすべてこの理論を基礎石として使用していることからもうかがい知ることができます。 2世紀以上経った今でも、アダム・スミスは経済思想の歴史の中でそびえ立つ人物です。

#10 18世紀で最も影響力のある人物の一人とされている

スコットランドの啓蒙主義は、18世紀から19世紀初頭にかけてスコットランドで起こった、知的・科学的な業績の流出を特徴とする時代です。 アダム・スミスは、このスコットランド啓蒙主義の中でも最も影響力のある人物の一人です。 また、アダム・スミスはその生涯において、多くの称号や栄誉を得ている。 1762年、グラスゴー大学はスミスに法学博士の称号を与えた。 また、1778年にはスコットランドの税関長に任命された。 また、エジンバラ王立協会の創設メンバーの一人でもある。 やがて1787年から1789年にかけて、スミスはグラスゴー大学の名誉学長に就任した。 彼の死後、スミスは18世紀の最も影響力のある人物の一人として称賛されている。