自然科学

自然科学の起源を、文字を持たない人間社会にまで遡る学者もいます。 自然界を理解することは生き延びるために必要なことでした。人々は動物の行動や、植物が食料や薬として有用であることを観察し、知識を蓄積し、世代を超えて伝えてきました。 このような原始的な理解が、紀元前3500年から3000年頃にメソポタミアや古代エジプトの文化において、より正式な探求へと移行し、自然科学の前身である自然哲学の証拠となる最初の文書が作成されました。

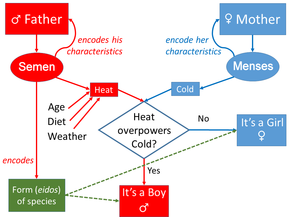

科学的な探求の伝統は、古代中国でも生まれました。道教の錬金術師や哲学者たちは、寿命を延ばしたり病気を治したりするための万能薬を試しました。 道教の錬金術師や哲学者たちは、陰と陽、つまり自然界の対照的な要素に注目しました。陰は女性らしさや冷たさを、陽は男性らしさや暖かさを連想させます。 また、火、土、金、木、水の5つの相は、自然界の変化のサイクルを表しています。 水は木になり、木は燃えると火になる。 火の後に残る灰は土である。

インダス川周辺の古代インド文化がどのように自然を理解していたかについての証拠はほとんど残っていませんが、彼らの視点の一部は、ヒンズー教の聖典であるヴェーダに反映されているかもしれません。 ヴェーダには、宇宙は拡大し続け、常に再生され、変化し続けているという考え方が示されています。 アーユルヴェーダの外科医は、健康と病気を「風」「胆」「痰」という3つの体液の組み合わせとして捉えていました。 健康な生活とは、これらの体液のバランスがとれていることです。 また、アーユルヴェーダでは、身体は「地」「水」「火」「風」「空」の5つの要素で構成されていると考えられています。

ソクラテス以前の古代ギリシャ文化圏の哲学者たちは、紀元前600年から400年の間に、魔法や神話の要素を残しながらも、自然哲学を自然界の因果関係の直接的な探求に近づけました。 地震や日食などの自然現象は、神の怒りではなく、自然の中で説明されるようになった。 初期の哲学者タレス(紀元前625〜546年)は、「世界は水の上に浮かんでいる」「水は自然界の基本要素である」と説き、地震を説明した。 紀元前5世紀、ロイキッポスは、世界は基本的な不可分の粒子からできているという原子論を早くから唱えていた。 ピタゴラスは、ギリシャの数学を天文学に応用し、地球が球体であることを提唱しました。

アリストテレスの自然哲学(紀元前400年~紀元後1100年)

後のソクラテスやプラトンの思想は倫理や道徳、芸術に焦点を当て、物理的世界の調査を試みませんでした。プラトンはソクラテス以前の思想家を唯物論者や反宗教者として批判しました。 一方、プラトンの弟子であるアリストテレスは、自然界を重視した哲学を展開した。 アリストテレスは『動物史』の中で、アカエイ、ナマズ、ハチなど110種の動物の生態を明らかにした。 また、卵を割ってニワトリの胎児を観察するなど、自然界に目を向けていた。 アリストテレスの著作は16世紀まで影響を及ぼし、生物学の先駆者として「生物学の父」と呼ばれています。

アリストテレスの自然哲学書は、ビザンチン帝国やアッバース朝の台頭の中で翻訳され、研究され続けました。

ビザンチン帝国では、アレクサンドリアのアリストテレスの注釈者であり、キリスト教の神学者であるジョン・フィロポヌスが、アリストテレスの物理学の教えに初めて疑問を投げかけました。 フィロポヌスは、アリストテレスの物理学が言葉による議論に基づいていたのに対し、観察に依拠し、言葉による議論ではなく、観察に基づいた議論を展開しました。 彼はインペトゥスの理論を導入した。 ジョン・フィロポヌスによるアリストテレスの物理学原理の批判は、科学革命の時代にガリレオ・ガリレイのインスピレーションとなった。

9世紀以降のアッバース朝カリフの時代には、ギリシャやインドの自然哲学をイスラム学者が発展させたことで、数学や科学の復興が起こった。

中世の自然哲学 (1100-1600)編

アリストテレスの著作をはじめとするギリシャの自然哲学が西洋に伝わったのは、ギリシャ語やアラビア語からラテン語への翻訳が行われた12世紀半ば頃からです。 中世以降のヨーロッパ文明の発展は、自然哲学をさらに発展させました。 馬蹄、馬の首輪、輪作などの発明により人口が急増し、都市化が進み、現代のフランスやイギリスでは修道院や大聖堂を中心とした学校が設立されました。 これらの学校に支えられて、自然などに関する疑問を論理的に解決しようとするキリスト教神学が発展した。 しかし、これを異端視する者もいた。 12世紀になると、西欧の学者や哲学者たちは、それまで知らなかった知識に触れるようになった。 西欧では、ラテン語への翻訳を通じて、アリストテレスとその自然哲学が紹介された。 13世紀初頭には、パリやオックスフォードの新大学でもアリストテレスの自然哲学が教えられるようになったが、カトリック教会からは反対されていた。

中世末期には、スペインの哲学者ドミニクス・グンディサリヌスが、ペルシャの学者アル・ファラビの『科学について』という論文をラテン語に翻訳し、自然の仕組みを研究する学問を『自然科学』と呼んだ。 また、グンディサーリヌスは1150年に発表した『哲学の区分について』で、独自の自然科学の分類を提案した。 グンディサーリヌスは、1150年に発表した『哲学の区分について』で、独自の自然科学の分類を提唱した。 グンディサリヌスは、自然科学を、数学や数学に依存する科学とは異なり、「抽象的でなく、動きのあるものだけを考える科学」と定義した。

後世の哲学者たちは、自然科学を独自に分類しました。

後世の哲学者たちは、自然科学を独自に分類しました。13世紀にロバート・キルワードビーが著した「科学の順序」では、医学を農業、狩猟、演劇とともに機械科学に分類し、自然科学を運動する物体を扱う科学と定義しました。 イギリスの修道士で哲学者のロジャー・ベーコンは、自然科学は “火、空気、土、水の元素の各部分や、それらから作られたすべての無生物に見られるような、運動と静止の原理 “を扱うと書いている。 これらの科学は、植物、動物、天体も対象としていた。 その後、13世紀にカトリック司祭で神学者のトマス・アクィナスが、自然科学を「動くもの」「存在だけでなく定義も物質に依存するもの」を扱うものと定義した。 中世の学者たちの間では、自然科学は動くものを対象とするという点で一致していたが、医学や音楽、遠近法などの分野を含めるかどうかについては意見が分かれていた。

中世末期までの自然科学は、しばしば魔術やオカルトなどの哲学と混ざり合っていました。

中世末期までの自然科学は、魔術やオカルトなどの哲学と混ざり合っていたことが多く、自然哲学は、論文や百科事典、アリストテレスの解説書など、さまざまな形で登場しました。 タチアンやエウセビアスをはじめとする初期の神学者たちは、自然哲学を異教的なギリシャ科学の延長線上にあるものと考え、疑ってかかっていました。 アクィナスをはじめとする後世のキリスト教哲学者の中には、自然科学を聖典を解釈するための手段とみなす者もいたが、この疑念は12世紀から13世紀まで続いた。 哲学を神学と同等に扱うことや、宗教的な概念を科学的に論じることを禁じた1277年の非難は、カトリックの指導者たちが神学的な観点からも自然哲学の発展に抵抗していたことを示している。 アクィナスやアルベルトゥス・マグヌス(当時のカトリック神学者)は、神学を科学から遠ざけようとした。 “

ニュートンと科学革命(1600-1800) 編集

16~17世紀になると、初期のギリシャ哲学が発掘・翻訳されるようになり、自然哲学はアリストテレスの解説にとどまらない進化を遂げました。 15世紀に印刷機が発明され、顕微鏡や望遠鏡が発明され、宗教改革が行われたことで、西洋における科学的探求の社会的背景が大きく変わりました。 クリストファー・コロンブスの新大陸発見は、世界の物理的構造に関する認識を変え、コペルニクス、タイコ・ブラエ、ガリレオによる観測は、太陽系が天動説であることをより正確に伝え、アリストテレスの天体に関する理論の多くが誤りであることを証明した。

ガリレオの『二つの新科学』やケプラーの『新天文学』というタイトルは、アリストテレスを否定し、自然界への新たな探求方法を求めた17世紀の変革の雰囲気をよく表しています。 ベーコンは、自然を支配するために芸術や科学を利用すべきであると主張し、そのためには「自然を支配する」ことが重要であると考えました。 そのために、ベーコンは「人間の生活には新しい発見と力が与えられるべきである」と書いている。 ベーコンは自然哲学を「物事の原因と秘密の動きを知り、人間の帝国の範囲を拡大して、可能な限りのことを成し遂げること」と定義しました。 ベーコンは、科学的探求を国家が支援し、科学者の共同研究によって支えていくことを提案しましたが、これは当時、その範囲、野心、形態において前例のないビジョンでした。 自然哲学者たちは、自然を、複雑な時計のように、分解して理解することができるメカニズムとして捉えるようになりました。 アイザック・ニュートン、エヴァンゲリスタ・トリチェリ、フランチェスコ・レディなどの自然哲学者たちは、水の流れを中心とした実験、気圧計を使った気圧の測定、自然発生の反証などを行った。 また、科学学会や科学雑誌が生まれ、印刷機によって広く普及し、科学革命が起こった。

アンドリュー・カニンガム、ペリー・ウィリアムズ、フロリス・コーエンなど、現代の学者の中には、自然哲学は科学と呼ぶにはふさわしくなく、真の科学的探求は科学革命によって初めて始まったと主張する人もいます。 コーエンは、「科学が “自然哲学 “という包括的な存在から解放されたことが、科学革命の1つの特徴である」と述べています。 エドワード・グラントをはじめとする他の科学史家は、17世紀、18世紀、19世紀に花開いた科学革命は、光学、力学、天文学などの厳密な科学で学んだ原理を、自然哲学で提起された問題に適用し始めたときに起こったと主張している。 グラント氏は、ニュートンが自然の数学的基礎(自然が従う不変のルール)を明らかにしようとし、それによって自然哲学と数学を初めて結びつけ、近代物理学の初期の作品を生み出したと主張しています。

科学革命の立役者となったのは、イギリスの数学者・物理学者であるニュートンです。

ニュートンは、イギリスの数学者、物理学者であり、科学革命の立役者です。 これらの法則は、地球上と宇宙空間の両方に適用され、それまで別々の物理的規則に従って独立して機能していると考えられていた物理世界の2つの領域を統合した。 例えば、ニュートンは潮の満ち引きが月の引力によって起こることを示した。 もう1つの功績は、数学を自然現象を説明する強力なツールにしたことです。

18世紀から19世紀にかけて、シャルル=オーギュスタン・ドゥ・クーロン、アレッサンドロ・ボルタ、マイケル・ファラデーらは、ニュートン力学に基づいて、電磁気学(電気を帯びた粒子の正負の電荷による力の相互作用)を研究しました。 ファラデーは、自然界の力は空間を満たす「場」として働くと提唱した。 これは、ニュートンが重力を「距離作用」と呼んでいたのに対し、「場」という考え方である。 19世紀のクラーク・マックスウェルは、これらの発見を電磁気学の理論としてまとめ上げた。

科学革命の中では、化学にも大きな進歩がありました。 フランスの化学者アントワーヌ・ラヴォアジエは、空気中に「フロギストン」を放出することで物が燃えるというフロギストン説を否定した。 18世紀にはジョセフ・プリーストリーが酸素を発見していたが、ラヴォアジエは燃焼が酸化の結果であることを発見したのである。 また、ラヴォアジエは33の元素表を作成し、近代的な化学命名法を考案した。 18世紀の生物学はまだ発展途上であり、自然界の生物を分類することに重点が置かれていた。 博物学を発展させたのは、1735年に自然界の分類法を発表したカール・リンネである。 リンネは1750年代に、すべての種に学名をつけました。

19世紀の展開 (1800-1900)編集

19世紀になると、科学の研究は専門家や組織が行うようになりました。

19世紀に入ると、科学の研究は専門家や機関の手に委ねられるようになり、自然科学という近代的な名称が徐々に定着しました。 科学者という言葉は、1834年にウィリアム・ウィウェルがメアリー・サマヴィルの『科学の結合について』の書評の中で作ったものです。

現代の自然科学(1900年~現在)編

1923年に出版されたアメリカの化学者ギルバート・N・ルイスとアメリカの物理化学者マーラー・N・ルイスの有名な教科書『熱力学と化学物質の自由エネルギー』によれば、科学者は、化学物質の自由エネルギーを利用することができます。

論理的・数学的な科学とは別に、少数の主要な定理から導き出される多様な推論のために際立っている自然科学の3つの大きな分野があります。

現在、自然科学は、植物学や動物学などの生命科学と、物理学、化学、天文学、地球科学などの物理科学に分けられます。