Mythbusting Ancient Rome – throwing Christians to the lions

「キリスト教徒はライオンに!」という言葉が街中で延々と鳴り響いていた。

ヘンリク・シェンキェヴィッチは小説『Quo Vadis』(1895年)の中でそう書いています。

19世紀末には、闘技場で身を縮めて死を待つライオンの姿は、ローマの宗教迫害の象徴となり、多くの有名な絵画の題材となりました。

1951年に公開されたピーター・ウスチノフとデボラ・カー主演のハリウッド版「Quo Vadis」は、この悲惨なシナリオを大衆文化に定着させました。 今日では、ローマ国家とキリスト教徒の関係について、ネロやマルクス・アウレリウスをはじめとする多くの皇帝が迫害政策を導入したというのが、現代の一般的な考え方となっています。

私たちは、ローマ帝国におけるキリスト教徒の扱いについて、2つの重要な疑問に取り組んでみたいと思います。 迫害は帝国の一貫した政策だったのか、そしてキリスト教徒にはどのような種類の罰が与えられたのか。

皇帝を非難する

絶え間ない迫害の神話は、紀元4世紀初頭に書かれた2つの著作、キリスト教のラテン語教授であるラクタンティウスの『迫害者の死について』と、現代のイスラエルにあるカイザリアの司教であるエウセビウスの『教会史』に大きく起因しています。

キリスト教の初代皇帝コンスタンティヌスの時代に生きていた彼らは、この栄光の瞬間までのキリスト教の苦難の歴史を描くことを自らに課していました。 この2人の作品では、それ以前の時代に行われたキリスト教徒の拷問や処刑は、その時の皇帝に関連付けられています。 しかし、実際には、紀元後3世紀のキリスト教徒への処罰は、帝国の政策によるものではなく、ほとんど行き当たりばったりだったのです。

ラクタンティウスは、皇帝ネロを最初のキリスト教徒迫害者としています。 紀元64年のローマの大火の後、ネロは皇帝自身の責任だという噂が流れたが、代わりにキリスト教徒を非難した。

タキトゥスによると、ネロはキリスト教徒に野獣の皮を被せ、犬に引き裂かせて殺したといいます。

タキトゥスは、キリスト教を「悪質な迷信」とし、キリスト教徒自身を「堕落した不潔な存在」と表現しましたが、古代の文献には、これらのキリスト教徒がその信仰だけで迫害されたという記述はありません。

キリスト教徒が他のローマ人から嫌われていたことは、紀元2世紀初頭にビテュニア(現在の北トルコ)の総督であった若き日のプリニウスと皇帝トラヤヌスとの間で交わされた手紙からも明らかです。プリニウスは、地方の人々が自分に対して他人を糾弾し、さらには匿名で疑わしいキリスト教徒の名前を掲示していることを報告しました。 トラヤヌスは次のように答えた。

彼らを探してはならない。

彼らを探してはならないが、もし糾弾されて有罪となった場合には罰せられなければならない…

スミルナの熱狂的な群衆の前で迫害されたポリカルプ。 S. Apollinare Nuovo, Ravenna/Wikimedia Commonsより キリスト教徒がローマの神々に生け贄を捧げることに同意した場合、皇帝はすべてが許されると定めました。

トラヤンの手紙は、キリスト教徒に対するローマの国家政策を効果的に表現したもので、古代の「聞かず、言わず」のようなもので、西暦250年まで続きました。

この手紙は、キリスト教徒に対するローマの国家政策を効果的に表しています。

スミルナのポリカルプや、リヨンやヴィエンヌの殉教者の例を見ても、地元の人々から嫌がらせを受け、その後、裁判にかけられています。 マルクス・アウレリウスのような皇帝は、このようにして迫害者のレッテルを貼られたのです。

しかし、キリスト教徒を罰する主導権は、皇帝からではなく、下から与えられたものでした。 生きたまま焼かれたポリカルプの場合は、スミルナの人々が熱心に薪を探しに参加したとさえ言われています。

ライオンだけじゃない…

宗教を認めて犠牲を拒んだキリスト教徒に与えられた処罰は、実に様々なものがありました。 紀元1世紀から2世紀初頭にかけて、使徒パウロをはじめとするローマ市民のキリスト教徒は、斬首刑で処刑されましたが、これは迅速で慈悲深い最期でした。

2世紀後半になると、斬首刑は、最高位の市民だけが自動的に受けることのできる特権でした。

2世紀後半、斬首刑は、最高位の市民だけが自動的に受けられる特権で、「小人」と呼ばれる人々は、より暴力的な罰を受けました。

「首切り」は、最高位の市民だけが自動的に受けることのできる特権でした。

獣に襲われるというのは、特に悲惨な結末です。

「獣に処せられる」というのは、特に悲惨な結末で、仲間とともに闘技場でヒョウやイノシシ、それにライオンなど、さまざまな野生の猛獣にさらされ、命をかけて戦うことになります。

獣への非難は、キリスト教徒に限ったことではなく、犯罪者に対する一般的な刑罰でした。 Rached Msadek/Wikimedia Commons これは1日がかりの暴力と殺戮の祭りの一部で、通常は昼休みの合間に行われ、軽快さを演出していました。 カルタゴでの皇帝の息子の誕生日祝いでは、女性の殉教者ペルペトゥアとフェリシタスを狂った雌牛と競わせ、その雌牛が二人を空中に放り投げて押しつぶしたことが面白いと思われたようです。

このような残酷な死は、キリスト教徒に限ったことではないことを強調しておきます。

このような残酷な死は、キリスト教徒に限ったことではなく、犯罪者の苦しみを最大化し、善良なローマ市民が悪事を働いた者の死から喜びを得ることができるという理由から、あらゆる種類の犯罪者に対する刑罰として、獣への処刑は人気がありました。

帝国の利益のために

局所的な迫害のパターンが変わったのは、A.D.250年のことです。 この年、デキウス皇帝は、すべてのローマ人に神に捧げる生け贄を捧げ、それを証明する証明書を提示するようにとの勅令を出しました。 この勅令は、深刻な蛮族の侵攻を受けて出されたものでした。

デキウスは、帝国を守るためには、ローマ人が団結して神々への支持を示す必要があると考えていました。

デキウスは、ローマ人が帝国を守るためには、神々への支持を示すために団結する必要があると考えていました。

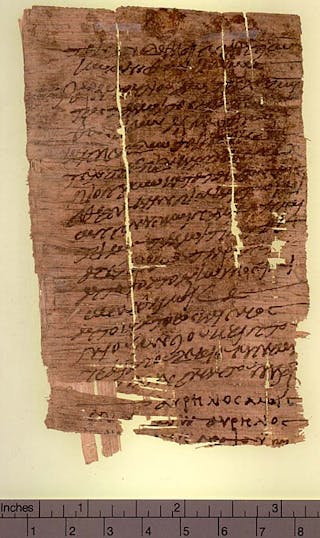

生け贄の証明書。 犠牲の証明書(Libellus)、エジプトのオキシリンカス、A.D.250/Wikimedia Commons 犠牲はデキウス個人には何の役にも立たなかったようで、デキウスは1年後にゴート族と戦って沼地で死んだからです。 その後、キリスト教徒は安堵していましたが、紀元257年、ヴァレリアン皇帝が再び勅令を出し、帝国全土での生け贄の禁止を命じましたが、今回は特にキリスト教徒を対象としたものでした。 犠牲を払わない者はローマ人ではないとしたのです。

生け贄を拒否したキリスト教徒には、最初から死刑が課せられていたわけではありません。

当初、犠牲を拒否したキリスト教徒には死刑が科せられませんでしたが、北アフリカのカルタゴの司教シプリアンのように、単に追放された聖職者もいました。 また、ヌミディアの司教は、通常は奴隷として扱われる鉱山での重労働を課せられた。

紀元260年、ヴァレリアンは戦いでペルシャ軍に捕らえられました。

A.D.260年、ヴァレリアンはペルシャ軍に捕らえられました。 ヴァレリアンの息子ガリエヌスは、父の勅令を撤回し、すべての人に礼拝の自由を宣言しました。

大迫害

ヴァレリアンの後、ローマ国家は40年以上にわたってキリスト教徒に対して公式な行動を起こしませんでした。 しかし、紀元303年、皇帝ディオクレティアヌスとその共同皇帝ガレリウスは、キリスト教をローマの伝統的な信仰に対する脅威と考えた元兵士で、「大迫害」として知られるようになりました。

皇帝は一連の勅令の中で、教会の破壊、教会の財産の没収、キリスト教文書の焼却を命じました。 キリスト教徒には神々を認めるあらゆる機会が与えられ、皇帝は投獄された聖職者が生け贄を行えば恩赦を与えることも導入しました。

キリスト教徒がどのような刑罰を受けるかは、皇帝の意志を執行する地方官によって異なりました。

キリスト教徒に対する罰則の種類は、皇帝の意思を実行するための地方総督によって異なります。 ある者は拷問された後、焼き殺され、またある者は体を切断された後、エジプトの銅山に送られた。 しかし、ラクタンティウスによると、キリスト教徒の血を流さなかった総督もいたそうで、迫害が一様に行われていたわけではないことがわかります。 A.D.305年にガリア、スペイン、イギリスの皇帝となったコンスタンティウス(コンスタンティヌスの父)は、キリスト教徒を死刑にすることを拒否した。 東部地方では、西暦313年まで迫害の波に耐えなければならなかった。 同年、東方ではいわゆる「ミラノの勅令」によって礼拝の自由が認められた。

ローマ人はいろいろな意味で恐ろしく、血に飢えた人々でした。

ローマ人は多くの点で血に飢えた恐ろしい人々でしたが、ローマ帝国国家によるキリスト教徒への扱いは、私たちが最初に考えるよりも複雑でした。 キリスト教徒への迫害は、地方レベルで行われ、通常は地方の暴徒によって始められました。

特にライオンによる死は避けられない刑罰ではなく、キリスト教徒に限ったことではありませんでした。 普遍的な迫害の勅令は、紀元3世紀から4世紀初頭の特定の機会にしか出されませんでした。これは、皇帝たちが、ますます不安定になる時代の中で、ローマの伝統的な宗教を強化しようとした結果です。